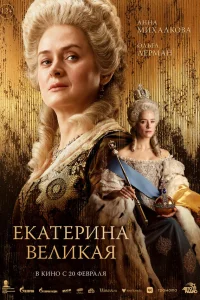

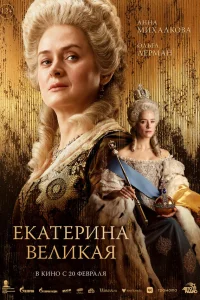

В историческом контексте России после эпохи дворцовых переворотов возникает фигура, чья судьба кардинально изменила ход развития империи. Екатерина II, прибывшая в страну в юном возрасте, изначально была предназначена для роли супруги наследника престола Петра III и матери будущего правителя, однако её амбиции простирались значительно дальше предписанных ей рамок. С самого начала она осознавала огромный потенциал Российской империи и лелеяла мечту не просто занять трон, но и преобразить государство в духе идей Просвещения, которые активно распространялись в Европе. Её путь к власти был полон интриг, сложных политических манёвров и личных жертв, но упорство и стратегическое мышление позволили ей не только свергнуть непопулярного мужа, но и заручиться поддержкой ключевых фигур при дворе и в гвардии. Этот переворот стал отправной точкой для масштабных преобразований, которые Екатерина планировала осуществить, стремясь модернизировать страну, укрепить её международное положение и воплотить в жизнь просвещённые принципы управления, хотя реальность правления часто расходилась с её первоначальными идеалами.

Однако осуществление мечты Екатерины о просвещённой монархии столкнулось с суровыми вызовами, включая глубокие социальные противоречия, сопротивление дворянства и крестьянские восстания, самым масштабным из которых стало восстание Пугачёва, поставившее под угрозу стабильность империи. Эти события заставили императрицу пересмотреть свои подходы к реформам, усиливая централизацию власти и отступая от некоторых либеральных идей в пользу сохранения порядка. Её правление ознаменовалось значительными территориальными приобретениями, развитием культуры и образования, но также и усилением крепостного права, что вызывало критику как современников, так и потомков. Вопрос о том, смогла ли Екатерина реализовать свои идеалы или они обернулись против неё, остаётся дискуссионным: с одной стороны, она вывела Россию на мировой уровень, с другой – многие её начинания привели к углублению социальных проблем, которые впоследствии стали причиной кризисов. Финал её эпохи отражает сложность баланса между прогрессивными устремлениями и реалиями абсолютистского государства, где мечты о просвещении часто сталкивались с необходимостью жёсткого контроля.